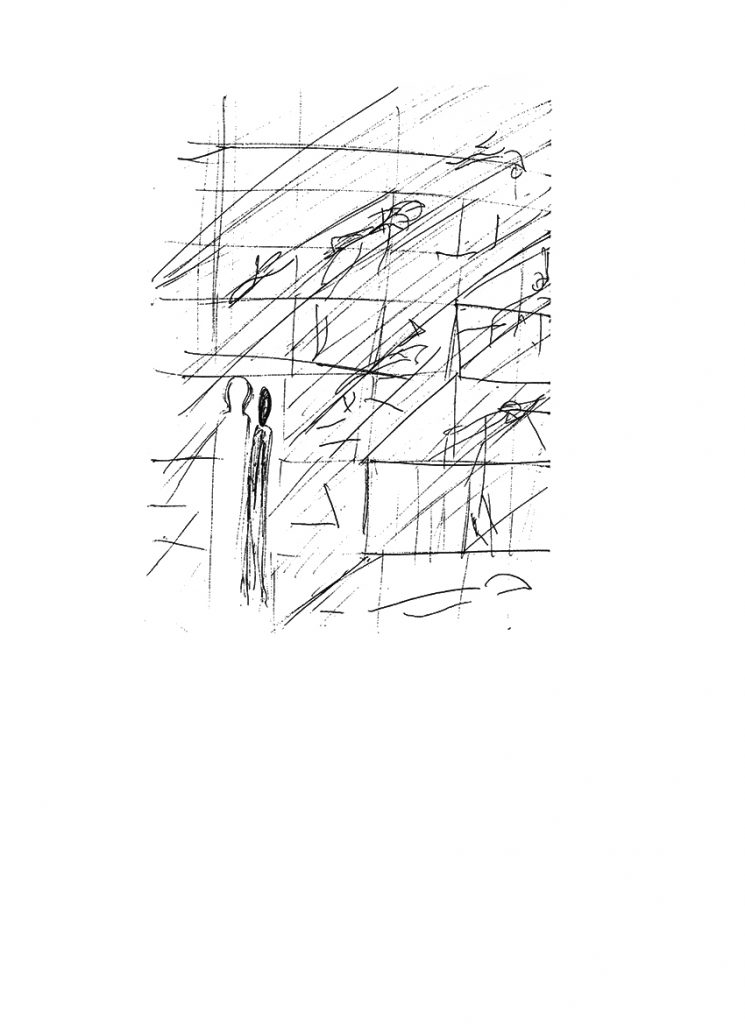

La traición. Círculo Noveno. Cocito. El lago de hielo. Traidores. Primera zona helada. Caina. Traidores de su sangre. Segunda zona helada. Atenora. Traidores a su patria. Bocca.

Fuera ahora el verso bronco, duro;

la estrofa seca, áspera, cortada

como cuadra a la cuenca helada

que fragua todo mal. Me aventuro

con temor en esta empresa. Apuro

la palabra, pero la lengua dada

a los hombres no encuentra nada

en que apoyarse. Se halla frente a un muro

que no puede saltar.

Por eso acudo a vosotras,

las tres Musas. Tomad

el peso que no cabe en humano

comprender. Dejo en vuestra mano

este canto. ¡Ayudadme! Emplead

vuestro poder mas alto o quedo mudo.

¡Gentes malvadas, más que la peor

de las razas, que puebla este lugar

perverso del que tanto cuesta hablar!

¡Mejor os fuera no nacer! ¡Mejor

ser ovejas o cabras!

Cuando por obra de Anteo logramos bajar

al fondo, luego de éste regresar

a su borde, yo estaba con pavor

frente al muro. Entonces me llegó

su voz, ya desde lo alto: —Procura

al andar, no hollar las cabezas de

los condenados.

Al volverme, hallé

al frente un estanque helado. No

asemejaba agua, antes dura

roca. Nunca polo alguno formó

tal masa helada, que de caer

montañas no la lograran hacer

un rasguño.

Cuando el campo llegó

a la sazón —ya presto a que lo

tome la segur para recoger

la cosecha—, es en las ranas meter

el cuerpo, sacando la cabeza lo

forzoso para poder croar. Tal

aquellos condenados se encontraban

por dentro del carámbano, sacando

sus cabezas hasta el mentón.

Daban muela contra muela, traqueteando

sus yertos huesos en seco son, cual

las aves mudas. Sus frentes bajaban,

buscando el suelo. En el temblor

de sus rostros pude ver el dolor

de sus mentes. Sus ojos mostraban

la absoluta soledad en que acaban

sus almas.

Observé alrededor.

Tras ello reparé en dos, tanto por

cercanos, cuanto porque se juntaban

sus cuerpos, de tal modo estrechados,

que ya estaban mezclados los cabellos

de ambas cabezas. Les pregunté

entonces. —Vosotros dos, atados

con tal lazo como nunca hallé,

¿cuál es vuestro nombre?

Ellos alzaron el rostro.

El llanto que

goteaba en el suelo, rodó

por sus caras hasta que alcanzó

a sus yertas bocas, en donde se

heló, sellándolas. Nunca fue

hecho candado como el que cerró

aquellas aberturas, que no lo

alcanzara a lograr grapa alguna de

nuestro mundo. Luego los condenados,

como carneros llenos de furor,

entrechocaron el uno contra el

otro a cabezazos. Tal era el rencor

que los embargaba.

Otro, que del negro pasmo

mostraba cercenados

los lóbulos de las orejas, no

esperando a más, me contestó

con los ojos bajos: —¿Qué es lo

que observas? A ambos los engendró

un solo padre. A ambos los gestó

un solo seno. A ambos los secó

una maldad. A ambos los mató

un rencor.

Nunca Caína halló

peor raza, que hasta el que cayó

bajo la lanza de Artús —que cortó

a la par que el pecho la sombra— o

Focacha, o éste delante que no

me deja ver nada, que se llamó

Mascherone, fueron peores. Yo,

para que no preguntes, vengo de

los Pazzi, me llamo Camicion.

Pero cuando baje Carlo,

al que espero,

entonces, para muchos ya no seré

el peor.

Tras aquellos encontré

muchos más rostros en aquel nevero

aterrador, tanto que aún no supero

el espanto cuando tengo que

cruzar un lago helado.

Bajábamos al centro de toda la maldad,

entre sombras perpetuas. Fue

por el acaso o por potestad

de lo alto, que en tanto andábamos

temblando presurosos, golpeé

una cabeza, que al punto exclamó:

—¿Por qué me maltratas?¿O es que

tratas de aumentar lo que gané

en Monte Aperto?

Entonces yo:

—Maestro, espera, que éste me entró

una duda. Deja ahora que me

la resuelva. Luego correré

cuanto gustes. Cuando él se paró,

regresé al otro, que daba voces

cada vez más fuertes. —¿Qué crees que eres

tú —exclamé— para sermonear

a todos? Me responde: —¿Qué te crees

tú, sombra perversa, para andar

por entre la Antenora, dando coces

con tal fuerza que de traer

tu seco cuerpo fuera mucho?

Yo le respondo:

—Con él vengo, mas no

como supones. Presto he de volver

con los hombres. Te podrá complacer

que añada tu nombre entre lo

que les cuente. —¡Márchate! —retrucó—.

¡Déjame! Nada me puede placer

menos. Guárdate los halagos, que

no gustan famas a este lugar.

Entonces, bajándome, le tomé

por la nuca: —Te me vas a mostrar,

te guste o no, o no te dejaré

un sólo pelo. Él: —Aunque me

dejes calvo. Ya puedes patear

hasta hartarte.

Estaba yo con las manos presas

en sus cabellos, más

de un mechón fuera, él dando en aullar

contra el suelo, yo tratando de alzar

su rostro, cuando el de atrás

comenzó: —¿Es que nunca callarás,

Bocca? ¿No te basta traquetear,

que ladras como un perro? ¿Qué Satán

te muerde ahora?

Yo: —Ya te sé,

perverso asqueroso vendedor

de tu pueblo. Ya todos sabrán

tu suerte porque no dejaré

de nombrarte para hacer mayor

tu vergüenza.

El bramó: —¡Vete ya!

Pon cuanto gustes. Nunca volverás,

pero de hacerlo no me nombrarás

sólo. Añade a ése de la

lengua suelta que harto será

que no lo conozcas. Llora las

monedas francesas. Hallé, podrás

contarles, a Bouso Duera, allá

donde los condenados se congelan.

En cuanto a los demás, ése a

tu lado es Beccaria que bajó

desmochado. Más lejos se desmuelan

los huesos de Soldanier. Tras él va

Gadeón con Tebaldo, que entregó

a Faenza bajo la noche…

Ya estábamos lejos de aquel renegado

aullante, cuando quedé aterrado

por dos cabezas, la una en otra, a

modo de un sombrero. Como da

contra el pan duro, el que ha estado

en ayunas, tal era devorado

el de abajo, con tal saña que hará

suave a Tideo cuando descarnó

a Menalipo.

Por lo que empecé:

—Tú, que en tal brutal modo muestras cuánto

es tu rencor, habla: ¿en qué te ultrajó?

Vuelvo al mundo, en él te vengaré,

de no secar la lengua del espanto.