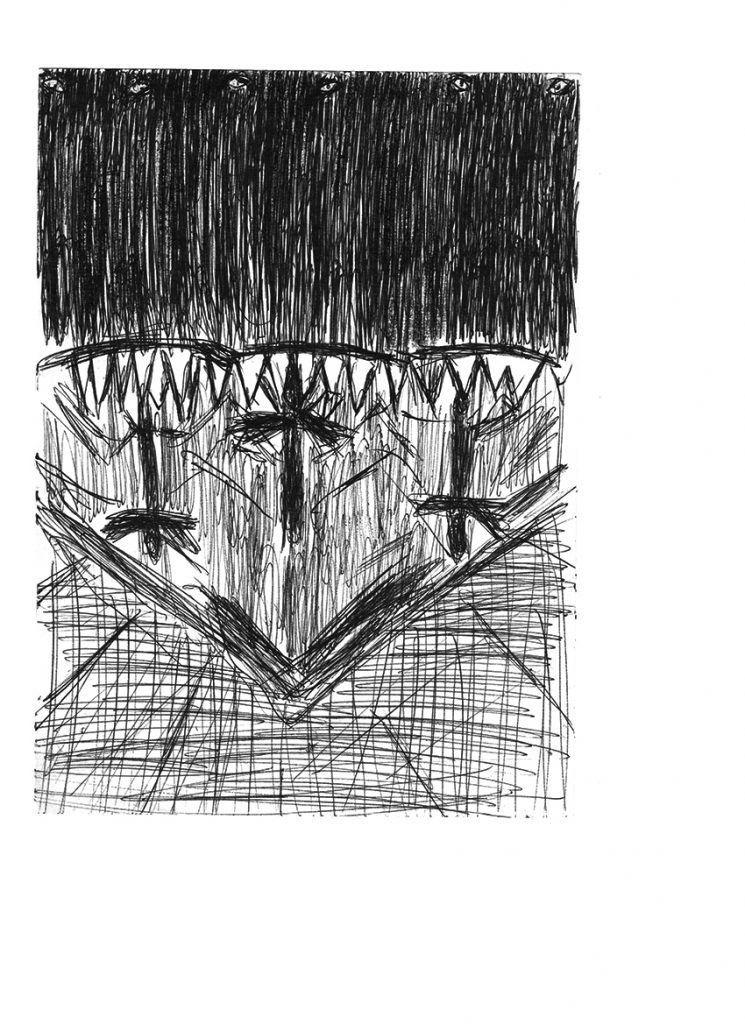

Enemigos de toda raza. Odio a la inocencia. Ruggiero. La presa del conde Ugolino. Tercera zona helada. Tolomea. Traidores a su alma. Los ensatanados. Tolomea en vida. Alberigo. Branca Doria.

Se alzó la boca del brutal bocado,

secándose en los pelos del que

estaba devorando. Tras ello me

contestó:

—Habrá de ser renovado

el acerbo dolor desesperado,

que ya me atenaza tan sólo de

recordarlo, antes de que se te

muestre. Mas para que el depravado,

al que devoro, sea arrojado

de toda raza, me verás llorar

hablando. No sé cómo has logrado

bajar. Tampoco se tu nombre. Por

tu acento me pareces de un lugar

cercano. Hazme un sólo favor.

Lleva esta historia al mundo:

—Yo era el conde Ugolino.

El que descarno es Ruggiero.

No le viene al caso cómo me engañó,

me apresó, o mató después. Lo

que nunca se supo es cómo me

ultrajó el alma, qué inhumana fue

la negra muerte que él me preparó.

Un pequeño hueco en la torre,

que desde entonces se llama del

hambre —mal sea que aún no ahorre

su mal a otros—, me dejó ver el

paso a muchas lunas, cuando llegó

aquel mal sueño que me desveló

el futuro. Éste, cual gran señor

poderoso en su caballo, daba

caza a lobo y lobeznos. Estaba

con más nobles, alzando su furor.

Se ayudaban de perros de la peor

ralea, llenos de hambre, de baba,

de sed de sangre. Éste ordenaba

todo para no dejar la menor

ocasión de escape al perseguido.

Vi, al poco, al animal caer rendido

con sus cachorros, en tanto los perros

les clavaban sus dientes como hierros

candente en las carnes.

Desperté con la aurora y oí que uno de

mis hijos, llorando en sueños me

pedía pan. ¡Duro eres si no

te estremeces, pensando en lo

que ya imaginas! Y si no se te

salta el llanto, dime: ¿qué es lo que te hace llorar?

Al poco despertó

mi prole y lentamente pasó

la mañana. Llegaba la hora de

nuestro alimento pero cada cual

callaba, como yo, por algún mal

sueño. En esto, oí que se clavaba

la puerta de la torre y miré

a mis pequeños. Pero no lloré.

Dentro de mi corazón, imploraba

por su suerte.

Lloraban ellos.

Y mi Anselmito, mi pequeño, mi

niño, me dijo: —“¡Padre!, ¡padre!, di,

¿qué te pasa?… ¿Por qué miras así?”

Pero no sollocé, ni respondí

nada en todo aquel día ni

en aquella noche.

Cuando vi la mañana en sus rostros, advertí

mi aspecto y me empecé a morder

las manos del dolor. Ellos, al

verme, creyendo que era de

hambre, me rodearon: —“¡Padre! —me

dijeron— ¡Padre!..,. puedes comer

de nosotros…, tuyos somos, cual

tú nos diste el ser”. Procuré

sosegarme para que ellos no

sufrieran más. Y así transcurrió

un día y otro más. ¡Tierra!…, ¿por qué

no abriste tus entrañas…? Fue

al cuarto día que Baldo cayó

a mis pies: —“¡Padre!, ¡ayúdame…!” Murió

con estas palabras.

Y cual me estás viendo,

así vi yo caer

los otros tres, uno a uno… entre el quinto y sexto día.

Ciego del dolor palpaba sus cuerpos sin

cesar, gritando hasta enloquecer

sus nombres, tres días… hasta que al fin

me dio la pena, lo que me negó

el hambre.

Luego que concluyó

de hablar, sesgando el gesto, regresó

el mísero al cráneo y le clavó

los dientes, como nunca mordió

perro alguno.

¡Cruel ciudad que no

te escarneces de cuanto pasó

en tu seno! ¡Nueva Tebas! Oye lo

que aquí te digo: La inhumanidad

es el germen de toda la maldad.

Y si tus gentes callan, y si tus

vecinos quedan mudos, muevan sus

moles la Capria y la Gorgona, y

formen un dique en el Arno y así

te aneguen sus aguas.

Si vendió el conde sus castillos,

justo es lo ajusticiaras.

¿Pero en qué te dañó

Uguillone? ¿en qué te ofendió

Baldo? ¿o Brigada? ¿cómo te faltó

Anselmo? ¿O es que acaso no

lo quieres ver? Eran niños. Pagó

su inocencia lo que te faltó

de hombría. Su sangre manda.

Ya estamos en la zona en que la

capa helada atenaza a

los cuerpos. Sólo el rostro está

sobre el suelo. El llanto va

a los ojos, helándose.

La costra ha hecho un muro en las cuencas.

Al dar en él,

el nuevo llanto regresa a

su fuente, cerrándole el paso. La

amargura lo empuja a bajar

a las entrañas donde vuelve a helar,

formando nudos, hasta que todo se ha

congelado. Hasta que el alma, ya

menos que nada, no puede llorar.

Aunque a causa de la escarcha no

me notaba el rostro, me llegó

un soplo aún más helado. —Señor

—exclamé—: ¿Qué se mueve? ¿No paró

todo en esta tumba? Él me contestó:

—Dentro de poco verás su autor.

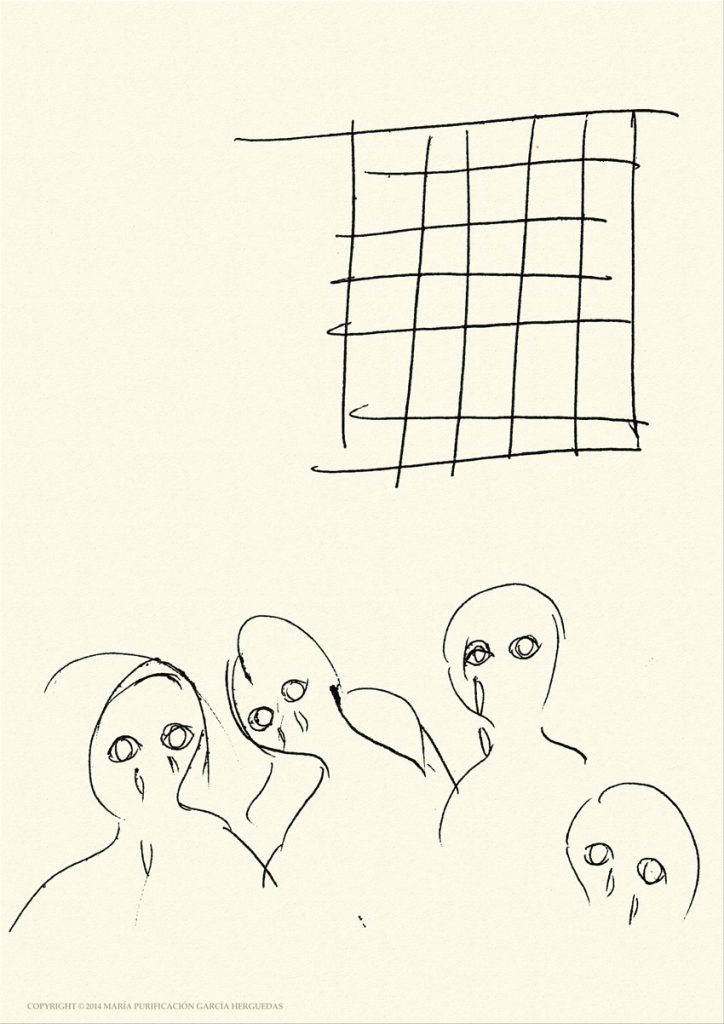

Uno de la amarga fosa, que

oyó nuestras voces, nos llamó

llorando: —¡Vosotros dos, que ya no

os queda peor lugar! ¡Vedme de

cortar este velo, para que me

descargue, antes que la helada lo

vuelva a cerrar!

Yo: —Tu nombre o no

lo hago. Habla, que cortaré

tu costra aunque quede en ella.

Él responde:

—Ve a Alberigo, el de

la mala fruta. A la postre aquel

banquete harto caro me fue.

Yo entonces: —¿Pero has muerto ya?

Me responde: —No sé cómo estará

el cuerpo. En la Tolomea no

se espera a que Atropas corte la

hebra. Sabrás que el alma baja a

este cepo tan pronto consumó

su maldad. En cuanto al cuerpo, lo

toma un Satán, que ordenará

sus actos. Creo que te agradará

saber que ése, a tu lado, cayó

ya hace años. Branca D’Oria se

llama.

—En esto te engañas —le

respondo—, pues aún estaba andando

harto sano en el mundo, cuando

yo bajé.

Él contestó: —Antes que

Zanche cayera en el pozo de

la pez, Branca D’Oria abandonó

su cuerpo, dejando en su lugar

a un negro demonche, para bajar

a esta fosa con el que le ayudó

en su atentado. Ve cómo yo

cumplo el trato. Te toca pagar

tu parte. Baja, presto, a cortar

el muro de estas cuencas. No

te demores más.

Pero me negué:

no por crueldad que en esto fue

justo, ¿de qué se puede quejar el

que mata al que sentó en su mesa

como huésped? Quede allá, no me pesa.

Quede helada su sangre en el mantel.